2025.11.21

11月も後半に差し掛かり

秋の気配が冬に押され気味になってますが

みなさん、如何お過ごしでしょうか

おつかれさまです

伊丹のおくりびと、はやみんです♪

今日は満中陰法要のお話です。

満中陰法要の中でも

日程のお話です。

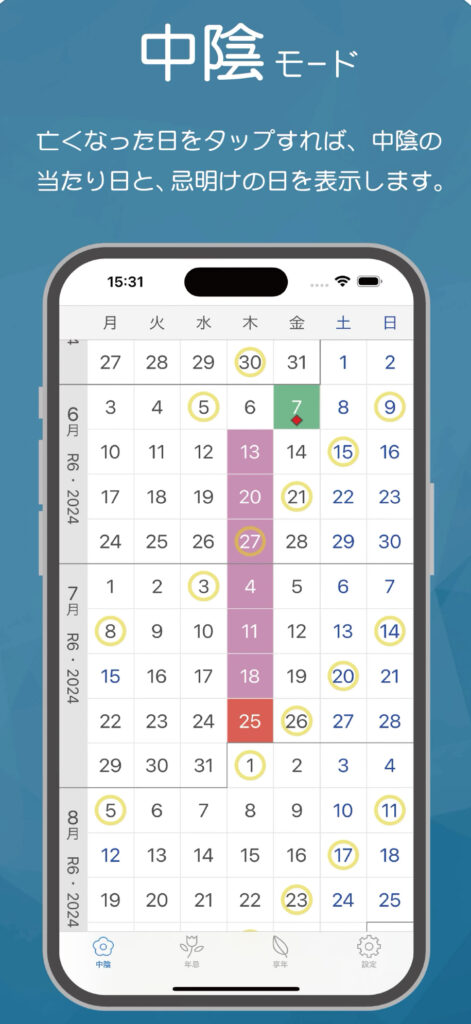

例えばスマホアプリに法事というアプリがあり

いろんなアプリがありますね♪

このアプリには

年忌表示と中陰表示の機能があり

命日を打ち込むと

中陰法要の日程早見表が表示できます。

のですが、これは

命日を当日として数える関東式で

関西は関東より一日早い日程になります。

その理由は

昔々の大昔、物を数える時

基本的に「0(ゼロ)」は存在せず

全て一(いち)から数え始めていました。

紀元前5世紀頃のインドではすでに

ゼロの概念を体系的に使われてましたが

世界的に使われるようになったのは

7世紀になってからだというお話は

有名ですね♪

話を戻しまして、たとえば今日

現代の数え方で11月21日の7日後は28日なんですが

当日を1と数えると27日になります。

なので関東式では

21日が命日だと27日が初七日になります。

関西では初七日がその前日、

26日になるのですが

その理由はお通夜の概念です。

中陰の日程表にも「逮夜」と書いてあります

その昔、初七日以降の七日参り(中陰参り)毎に

前日のお通夜も営んでいたんですが

時代とともに省略化が進み

関東では七日参りの当日に

関西ではお通夜の日にお参りするようになりました。

ということで

関西では11月21日に亡くなった場合

初七日は11月26日になり

満中陰(四十九日)は

来年の1月7日になります。

中陰期間が年を跨ぐ場合は

四十九日を三十五日など繰り上げ法要にして

年内に収める方が多いです。

が

11月27日に亡くなると

三十五日が元旦になってしまい

前倒ししにしても年を跨いでしまいます

そんな時は本来の四十九日にすると

法要が1月15日になります。

関西では松の内が明けるですね♪

昔は松の内はお葬式も法要も避けて

松の内が明けてから改めて執り行っていたので

ちょうどいいかもしれないですね♪

以上、お正月にまつわる

中陰法要の日程のお話でした。

最後までお付き合いくださり

ありがとうございます♪

次の記事「臍の緒の供養について」へ

関連記事「中陰飾りについて」へ